Guide du CSE 2025 : l’essentiel à connaître sur les Comités Sociaux et Économiques d’entreprises

Dans ce guide du CSE 2025, nous vous proposons de découvrir de manière détaillée les missions et les obligations des membres du Comité Social et Economique, ainsi que les différentes modalités d’organisation et de fonctionnement selon la taille de l’entreprise. Nous aborderons également les droits des élus, les procédures électorales, ainsi que les moyens à votre disposition pour exercer vos fonctions de manière efficace et impactante.

Qu’est-ce qu’un “CSE” ?

Un CSE, ou Comité Social et Economique, est l’instance unique de représentation du personnel dans l’entreprise. Créé par les ordonnances Macron du 22 septembre 2017, il a pour mission de regrouper les anciennes instances représentatives du personnel : les délégués du personnel (DP), le comité d’entreprise (CE) et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Depuis le 1er janvier 2020, cette instance est devenue obligatoire pour toutes les entreprises comptant au moins 11 salariés, qu’elles soient de taille petite ou grande.

La mission principale du CSE

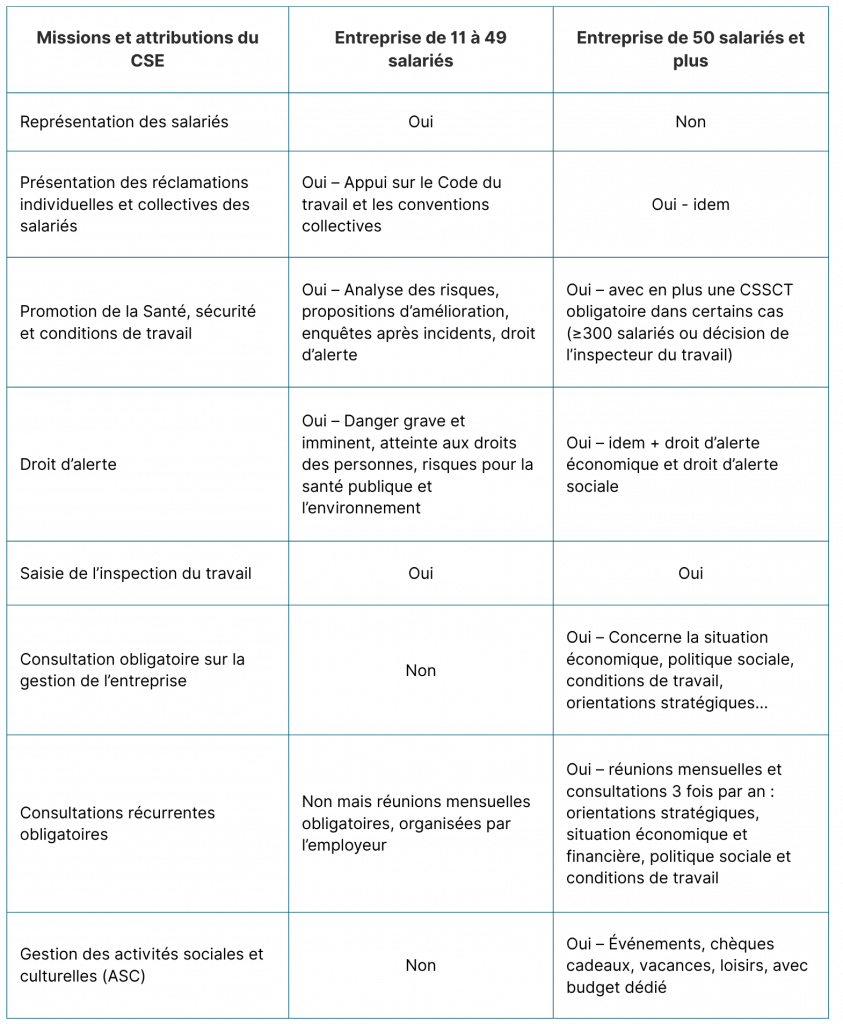

La principale mission du CSE est de représenter les intérêts des salariés auprès de l’employeur, dans le but d’assurer la défense de leurs droits et de veiller à la protection de leur bien-être. Cela inclut un large éventail de domaines, comme la préservation et la prévention des bonnes conditions de travail, la santé et la sécurité, mais aussi l’organisation économique et sociale de l’entreprise. Cependant, en fonction de la taille de l’entreprise, ses missions varient, ce qui lui confère des prérogatives spécifiques à chaque situation.

Ainsi, dès lors que l’entreprise atteint 50 salariés, les responsabilités du comité s’élargissent considérablement. En plus de ses fonctions de représentation, le CSE devient un acteur majeur dans les domaines économiques, sociaux et culturels, jouant un rôle consultatif obligatoire sur des questions stratégiques telles que la gestion de l’emploi, la formation professionnelle et les conditions de travail.

Le CSE est constitué de membres élus par les salariés de l’entreprise, qui sont parfois accompagnés de représentants syndicaux. L’employeur, ou un de ses représentants, préside cette instance.

Pour que l’instance fonctionne de manière optimale, il est essentiel que le dialogue entre les représentants du personnel et la direction soit ouvert et constructif. Cette collaboration contribue non seulement à la défense des intérêts des salariés, mais aussi à la performance et à la pérennité de l’entreprise.

Quand un CSE doit-il être créé dans une entreprise ?

Toute entreprise disposant d’un effectif d’au moins 11 salariés, pendant une période consécutive d’un an, doit créer et disposer d’un Comité Social et Économique. Cette obligation est inscrite au Code du Travail, dans les articles L2311-1 à L2311-2. Cette obligation concerne les entreprises privées, mais également les EPIC (établissements publics à caractère industriel et commercial) et les établissements publics à caractère administratif, lorsqu’ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé.

Les missions spécifiques du CSE, selon la taille de l’entreprise

Bien que la mission générale soit la même pour tous les comités, à savoir représenter et défendre les intérêts des salariés en matière de conditions de travail, d’emploi, de santé et de sécurité, les missions et attributions diffèrent selon la taille de l’entreprise. Les missions et responsabilités sont en effet plus restreintes dans les entreprises de moins de 50 salariés.

Les missions du CSE dans les entreprises entre 11 et 49 salariés

Le rôle et les missions du CSE marquent une véritable révolution des instances représentatives du personnel en France. Dans les entreprises employant entre 11 et 49 salariés, les missions du comité social et économique sont semblables à celles attribuées aux anciens délégués du personnel.

Dans ces entreprises, les missions du comité social et économique sont :

- Présenter les réclamations des salariés

Le CSE est chargé de faire remonter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives portant sur :

- l’application du Code du travail,

- les conventions et accords collectifs,

- les conditions de travail,

- l’égalité professionnelle, la santé, la sécurité et les conditions de travail

- Promouvoir la santé, la sécurité et les bonnes conditions de travail

La santé, la sécurité et les (bonnes) conditions de travail sont une responsabilité de l’employeur, mais également des élus du personnel qui représentent les salariés. Tout comme l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentales de travailleurs (voir Article L4121-1 du Code du Travail, dans la Quatrième partie sur la Santé et Sécurité au travail), les élus de CSE doivent veiller à l’application de ces obligations de l’employeur. Le but n’est pas seulement de diminuer le risque professionnel mais surtout de le prévenir.

C’est l’article L2312-9 du Code du travail qui précise les missions du CSE sur ce sujet notamment l’analyse des risques professionnels, des conditions de travail des salariés dits vulnérables et la possibilité de faire des propositions en matière de SSCT et de prévention du harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes.

Dans le cadre de ses attributions le comité peut :

- proposer des actions d’amélioration des conditions de travail

- signaler toute situation de danger grave et imminent (grâce à son droit d’alerte)

- réaliser des enquêtes en cas d’accident du travail, de maladie professionnelle ou d’incident grave.

Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle survient, le CSE peut diligenter une enquête pour en analyser les causes. Cette enquête est généralement menée par un ou plusieurs membres élus, souvent en lien avec l’employeur ou un représentant de la direction. Le but est de prévenir la survenue d’accidents similaires à l’avenir.

Dans les entreprises de cette taille, le CSE n’a pas de commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), mais peut se faire assister par l’Inspection du travail ou la médecine du travail si nécessaire (article L2312-5 du Code du travail – applicable aux entreprises à partir de 11 salariés). Les élus titulaires doivent aussi être obligatoirement formés grâce à la formation Santé, Sécurité et Conditions de Travail (SSCT)

Les droits du CSE dans les entreprises entre 11 et 49 salariés

La capacité à saisir l'inspection du travail

Comme vu précédemment, les élus disposent de la possibilité de saisir l’inspection du travail, et ce dès 11 salariés. C’est un levier important dans ses missions de protection des droits des salariés et de prévention des risques. Voici les cas principaux où cette saisine peut intervenir :

1. En cas de non-respect du droit du travail

Le CSE peut saisir l’inspection du travail s’il constate que l’employeur ne respecte pas :

- les dispositions du Code du travail (temps de travail, contrat, hygiène, sécurité…),

- une convention collective,

- les droits des représentants du personnel eux-mêmes.

2. En cas d’atteinte à la santé, la sécurité ou aux conditions de travail

Si un ou plusieurs élus estiment que des salariés sont exposés à des risques graves, ou que les conditions de travail sont dégradées, ils peuvent alerter l’inspection du travail pour qu’elle intervienne, voire mène une enquête.

3. En cas de désaccord persistant avec l’employeur

Par exemple :

- refus de consultation obligatoire,

- défaut d’affichage ou d’information,

- entrave au fonctionnement du CSE (non-convocation, refus de communication de

Suite à cette saisine, l’inspecteur du travail peut :

- mener une visite inopinée dans l’entreprise,

- exiger la mise en conformité de l’employeur,

- dresser un procès-verbal en cas d’infraction,

- saisir la DIRECCTE ou le procureur si nécessaire.

À noter : la saisine peut être faite par le CSE dans son ensemble ou par un élu individuellement.

Le droit d’alerte du CSE dans les entreprises entre 11 et 49 salariés

Dans les entreprises à partir de 11 salariés, le comité dispose d’un droit d’alerte en cas de :

- atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale

- danger grave et imminent, notamment pour la santé ou la sécurité des salariés

- atteinte à la santé publique et à l’environnement.

Atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique ou mentale et à leurs libertés individuelles

Lorsqu’un membre du CSE constate dans l’entreprise une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique ou mentale ou aux libertés individuelles, il doit saisir immédiatement l’employeur.

Cela peut concerner des faits de harcèlement moral, par exemple.

L’employeur procède alors sans délai à une enquête avec le membre du CSE. Il prend les mesures nécessaires pour remédier à la situation.

Si l’employeur ne prend aucune mesure ou en cas de divergence sur cette atteinte, le membre du CSE doit avertir le salarié par écrit qu’il envisage de saisir le conseil de prud’hommes.

Cette démarche n’est possible que si le salarié donne son accord.

Danger grave et imminent, atteinte à la santé publique et à l’environnement

Quand le droit d’alerte en cas de risque grave est exercé :

- Le CSE (ou un élu) signale immédiatement le danger à l’employeur, en consignant l’alerte par écrit dans un registre spécial (toute entreprise disposant d’un CSE doit disposer d’ailleurs d’un registre des dangers graves et imminents)

- L’employeur doit alors examiner la situation conjointement avec le membre du CSE et l’informer de la suite qu’il donne à l’alerte.

Le but du droit d’alerte est de faire cesser un trouble en demandant des explications à l’employeur.

En cas de désaccord sur la réalité du danger ou sur les mesures à prendre, le CSE peut saisir le préfet du département, qui intervient comme arbitre.

Les missions du CSE dans les entreprises de plus de 50 salariés

Une instance consultative obligatoire

A partir de 50 salariés, les prérogatives de l’instance de représentation du personnel s’élargissent considérablement. En plus de ses missions de base, il devient une instance consultative obligatoire sur de nombreux sujets liés à la gestion de l’entreprise (situation économique, politique sociale, emploi, formation, organisation du travail, restructurations…).

La consultation du CSE est alors obligatoire pour tout sujet concernant :

- La situation économique et financière de l’entreprise

- La politique sociale (emploi, formation, égalité professionnelle, conditions de travail)

- L’organisation du travail et l’introduction de nouvelles technologies

- Les restructurations, fusions, licenciements économiques

- Les orientations stratégiques de l’entreprise.

Les élus doivent notamment être présents lors des trois grandes consultations récurrentes (à organiser au moins une fois par an chacune, par l’employeur) concernant :

- Les orientations stratégiques,

- La situation économique et financière,

- La politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

Le contenu de ces consultations est précisé par le Code du travail (articles L.2312-17 et suivants).

Depuis la loi “Climat et résilience” de 2021, au cours de ces consultations, le CSE doit être informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.

La récente loi DDADUE (Loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes) du 30 avril 2025 a spécifié cette obligation de consulter le CSE sur les informations de durabilité « au cours de l’une au moins » de ces trois consultations, « au choix de l’employeur ». Cette obligation de consultation s’applique sous conditions prévus aux articles L 232-6-3 et L 233-28-4 du Code du commerce.

Un comité en charge des activités sociales et culturelles (ASC)

Le CSE gère et finance les activités sociales et culturelles au bénéfice des salariés et de leur famille, par exemple :

- La possibilité de bénéficier d’avantages comme les chèques vacances et/ou les chèques cadeaux

- L’organisation d’évènements pour les salariés : arbres de Noël, sorties, voyages

- La proposition de participation à des activités sportives, culturelles ou de loisirs.

Il dispose à ce titre d’un budget spécifique (budget ASC), pris majoritairement à partir du budget de fonctionnement versé par l’employeur (calculé selon la masse salariale brute).

Le droit d’alerte du CSE dans les entreprises de plus de 50 salariés

En plus du droit à alerter l’employeur sur des situations touchant aux droits des personnes, à leur mise en danger et aux risques graves sur la santé publique et l’environnement de l’entreprise, le CSE peut ici enclencher une procédure d’alerte économique ou d’alerte sociale.

Le droit d’alerte économique

Le droit d’alerte économique permet au CSE de réagir face à une situation préoccupante concernant la situation financière ou économique de l’entreprise. Ce droit peut être déclenché lorsque des faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise sont constatés, par exemple : chute importante du chiffre d’affaires ou des commandes, projet de restructuration mal expliqué, retards de paiement.

Le droit d’alerte sociale

Le droit d’alerte sociale autorise le comité à signaler à l’inspection du travail des pratiques de gestion du personnel susceptibles de porter atteinte aux droits des salariés ou de créer une précarité excessive. Il s’agit d’un outil de vigilance sur la politique sociale de l’entreprise.

Le CSE peut exercer ce droit lorsqu’il constate :

- un recours abusif aux contrats précaires : contrats à durée déterminée (CDD), contrats de travail temporaire (intérim), ou contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ;

- une augmentation significative du nombre de salariés en contrats précaires, sans justification économique ou organisationnelle ;

une variation brutale des effectifs, pouvant indiquer une gestion instable de l’emploi ou une précarisation des conditions de travail.

Récapitulatif des missions des CSE selon la taille de l’entreprise

L’élection des membres d’un CSE

Le déroulement des élections suit globalement les mêmes règles que celles qui s’appliquaient aux anciens délégués du personnel, avec quelques ajustements.

La durée du mandat d’un élu

En ce qui concerne la durée des mandats, les membres du CSE sont en principe élus pour un mandat d’une durée maximale de quatre ans. Un accord collectif peut fixer une durée du mandat comprise entre 2 et 4 ans.

Le mandat est renouvelable trois fois, sauf dans les entreprises de moins de 50 salariés où il n’y a pas de limite de renouvellement de mandat. Une dérogation peut également être prévue par le protocole d’accord préélectoral, dans les entreprises entre 50 et 299 salariés, permettant ainsi un renouvellement différent.

Qui peut être élu au sein du CSE de son entreprise ?

Les salariés de l’entreprise pouvant se porter candidat pour devenir élu au sein du comité sont les « électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l’entreprise depuis un an au moins, à l’exception des conjoints, partenaires d’un pacte civil de solidarité, concubins, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l’employeur » (article L2314-19 du Code du Travail). Il est également nécessaire de ne pas avoir eu de condamnation interdisant d’être électeur et donc d’être élu.

Concernant le type de contrat de travail du salarié, aucune condition n’existe pour être éligible aux élections du CSE. Ainsi, si les conditions précédentes sont remplies, le salarié est éligible, qu’il soit en contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Les modalités du vote

Qui sont les électeurs ?

D’après l’article L2314-18 du Code du travail, peuvent élire les membres du CSE, tous les salariés, hommes et femmes, qui :

- ont au moins 16 ans,

- travaillent dans l’entreprise depuis trois mois minimum

- ne font l’objet d’aucune interdiction ou incapacité liée à l’exercice de leurs droits civiques

Autrement dit, tous les collaborateurs remplissant ces conditions peuvent participer au vote, à l’exception de l’employeur.

Comment se déroule le vote ?

Les élections professionnelles du CSE suivent des règles strictes prévues par le Code du travail. Elles se tiennent selon un scrutin de liste à un ou deux tours, avec une représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Le nombre de tours dépend du premier scrutin : si le quorum a été atteint, c’est à dire si le nombre de votants est d’au moins 50% des électeurs inscrits, un seul tour est nécessaire pour le vote.

Un second tour doit être organisé dans les 3 cas suivants :

- Quorum non atteint au 1er tour

- Tous les sièges n’ont pas été pourvus au 1er tour

- Absence de candidatures au 1er tour

Ce mode de scrutin garantit une répartition équitable des sièges entre les différentes listes de candidats.

La composition du CSE

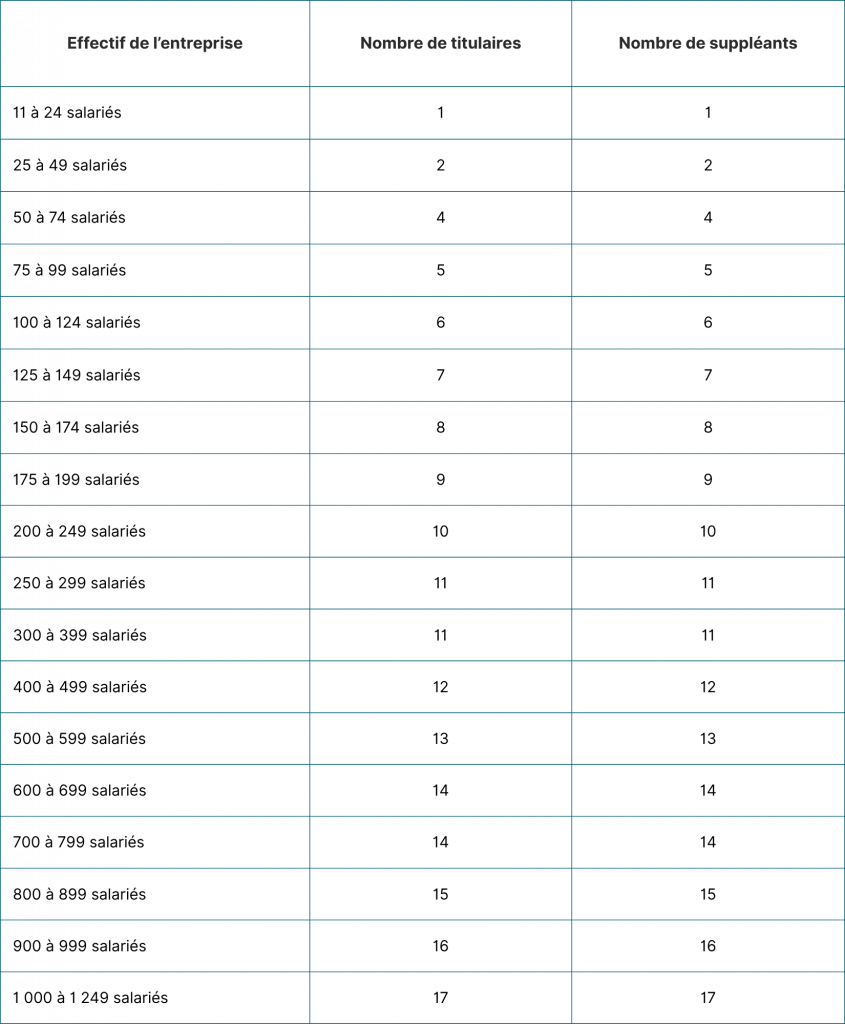

Le calcul du nombre d’élus au CSE

Le nombre de sièges à pourvoir est directement lié à l’effectif de l’entreprise. Il est encadré par les dispositions du Code du travail, selon l’article R.2314-1 qui liste, par barème d’effectif, le nombre de sièges à pourvoir.

Pour déterminer précisément dans quelle fourchette d’effectif se trouve l’entreprise, il convient de calculer le nombre d’équivalents temps plein (ETP) présents dans l’entreprise sur les douze derniers mois consécutifs.

Le calcul des ETP repose sur la prise en compte de plusieurs catégories de salariés :

- Les CDI à temps plein et les travailleurs à domicile sont comptabilisés dans leur intégralité, y compris lorsqu’ils sont en période d’essai ou en arrêt de travail.

- Les CDD, contrats intermittents, salariés temporaires ou mis à disposition par une entreprise extérieure sont intégrés au prorata de leur présence effective dans l’entreprise sur les 12 mois. Toutefois, ils doivent y travailler depuis au moins un an pour être inclus dans le calcul.

- Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat, sont pris en compte au prorata de leur durée de travail : leur temps contractuel est divisé par la durée légale (ou conventionnelle) de travail applicable dans l’entreprise.

En revanche, certains salariés ne sont pas comptabilisés :

- Les remplaçants (CDD, intérimaires ou salariés mis à disposition) affectés à un poste déjà pourvu mais temporairement vacant (par exemple, en cas de congé maternité) ne sont pas pris en compte.

- Les apprentis, les contrats d’accompagnement (type contrat avenir) et autres contrats spécifiques exclus par la réglementation ne figurent pas dans le calcul des ETP.

Voici ce que dit le texte réglementaire :

Ce tableau concerne les représentants du personnel élus. Il ne prend pas en compte les membres de droit (employeur, représentants syndicaux, etc.).

De 1 250 à 2749 salariés, un titulaire et un suppléant supplémentaires sont ajoutés par tranche de 250 salariés. Pour les effectifs plus élevés, nous vous invitons à consulter le site service-public.fr.

Cependant, un accord collectif peut adapter ce nombre, à condition de respecter un volume minimal.

Les rôles des différents membres du CSE selon la taille de l’entreprise

Le Comité Social et Économique est une instance incontournable du dialogue social en entreprise. Dans ce but, il réunit à la fois des membres élus du personnel et des membres de droit (employeur, représentants syndicaux, intervenants extérieurs), chacun avec des missions et des responsabilités précises. Mais la composition du CSE varie en fonction de la taille de l’entreprise : nombre de salariés, organisation du vote, fonctions spécifiques… autant d’éléments qui influent sur la structure du comité.

Pour les entreprises de 11 à 24 salariés

- Membres élus : 1 titulaire et 1 suppléant.

- Collège électoral : Un collège unique est constitué pour l’élection des représentants.

Pour les entreprises de 25 à 49 salariés

- Membres élus : 3 titulaires et 3 suppléants.

- Collège électoral : Deux collèges sont généralement constitués : un pour les ouvriers/employés et un pour les cadres/agents de maîtrise.

Pour les entreprises de 50 salariés et plus

- Membres élus : Le nombre de titulaires et de suppléants est déterminé par le Code du travail en fonction de l’effectif de l’entreprise.

- Fonctions spécifiques :

- Secrétaire : Désigné parmi les membres titulaires, il est chargé de la rédaction des procès-verbaux et de la correspondance du CSE.

- Trésorier : Également désigné parmi les titulaires, il gère le budget du CSE.

Pour les entreprises de 300 salariés et plus

- Commissions spécifiques : La création d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) est obligatoire. D’autres commissions peuvent être mises en place selon les besoins de l’entreprise.

Zoom sur le référent harcèlement et agissements sexistes

Depuis le 1er janvier 2019, la désignation d’un référent harcèlement sexuel et agissements sexistes est obligatoire dans les CSE des entreprises d’au moins 11 salariés.

- Dans toutes les entreprises d’au moins 11 salariés, le CSE doit désigner un référent harcèlement parmi ses membres élus.

- Dans les entreprises d’au moins 250 salariés, l’employeur lui-même doit désigner un second référent harcèlement, en plus de celui du CSE.

Ce référent a pour mission de sensibiliser, prévenir et orienter les salariés en cas de situation de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes.

Les membres de droit au CSE : qui sont-ils et quel est leur rôle ?

Bien qu’ils ne soient pas élus, la présence des membres de droit est essentielle au bon fonctionnement de l’instance. Voici un tour d’horizon des différents types de membres de droit du Comité Social et Économique d’une entreprise.

- L’employeur, président du CSE

Par définition, l’employeur préside le comité lors des réunions. Il peut s’agir du dirigeant de l’entreprise ou d’un membre de la direction désigné pour cette mission en cas d’impossibilité d’assister à une réunion du CSE (comme un directeur des ressources humaines, par exemple).

Même s’il préside les réunions, le dirigeant ne dispose que d’une voix consultative dans la plupart des cas. Il doit organiser les réunions, co-construire l’ordre du jour avec le secrétaire du comité, et veiller à la bonne mise en œuvre des décisions prises.

Il peut également être accompagné de collaborateurs pour l’assister lors des réunions. Ces derniers n’ont, eux aussi, qu’une voix consultative.

- Les représentants syndicaux

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, chaque organisation syndicale représentative peut désigner un représentant syndical au sein du CSE. Ce représentant siège avec les membres élus, mais n’a pas de droit de vote.

Son rôle est néanmoins stratégique : il relaie les positions syndicales, défend les intérêts des salariés, et peut intervenir dans les débats. Il ne doit pas nécessairement être élu, ni même candidat aux élections du CSE.

La création de commissions au sein du CSE

La commission SSCT

Dans les entreprises de plus de 300 salariés ou présentant des risques particuliers, le Comité Social et Économique peut s’appuyer sur une instance spécialisée : la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail, plus connue sous le sigle CSSCT.

Issue de la réforme du dialogue social de 2017, cette commission remplace les anciens CHSCT (Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail) depuis le 1er janvier 2020 et se concentre exclusivement sur les questions liées à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail.

La mise en place de la CSSCT est obligatoire dans les entreprises d’au moins 300 salariés, mais elle peut également être instaurée dans des structures plus petites si des risques spécifiques sont identifiés (sites SEVESO ou sites nucléaires) ou si l’inspection du travail le juge nécessaire.

Par exemple, l’inspecteur du travaille peut imposer une commission dédiée en raison de la nature des activités, de l’agencement ou de l’équipement des locaux.

Il peut l’imposer dans un établissement de moins de 50 salariés appartenant à une entreprise de plus de 50 salariés, mais cela n’est pas possible dans une entreprise de moins de 50 salariés.

Lorsque la CSSCT est mise en place, elle obéit aux mêmes règles que dans une entreprise ou établissement de plus de 300 salariés.

Dans les autres cas, la mise en place de la CSSCT reste facultative mais peut être décidée d’un commun accord entre l’employeur et le CSE ou par accord d’entreprise.

La CSSCT est composée de 3 membres au minimum, désignés par le CSE et choisis parmi ses élus titulaires ou suppléants. Le nombre de membres n’est pas défini par le Code du travail : il peut donc varier selon les besoins de l’entreprise, sa taille, ou encore le contenu d’un accord collectif. À noter que l’employeur ne siège pas dans cette commission, ce qui garantit une certaine autonomie dans les travaux menés.

Ses missions sont vastes et couvrent l’ensemble des problématiques de santé au travail : analyse des risques professionnels, participation à la mise à jour du document unique (DUERP), suivi des accidents du travail, amélioration des conditions de travail, enquêtes en cas d’événement grave… Elle joue un rôle essentiel de préparation et de soutien aux décisions du CSE dans ce domaine.

Les autres commissions CSE susceptibles d’être créées

En plus de la CSSCT, plusieurs commissions spécifiques peuvent être créées, notamment dans les entreprises de plus grande taille ou par accord collectif. Voici un aperçu des commissions facultatives ou obligatoires qui peuvent être mises en place, avec leurs rôles principaux :

La commission des marchés

- Obligatoire dans les entreprises répondant à certains critères (plus de 50 salariés, 3 100 000 € de ressources annuelles ; 1 550 000 € de bilan) définis par l’article D2315-34

- Cette commission a pour mission de choisir les fournisseurs et prestataires du CSE lorsque les marchés dépassent certains seuils, à savoir à partir de 30 000€ de contrat (ce seuil peut être abaissé dans le règlement intérieur du CSE)

- Elle garantit la transparence et la mise en concurrence.

La commission formation

- Obligatoire dans les entreprises de 300 salariés et plus.

- Elle prépare les travaux du CSE sur la formation professionnelle, analyse les besoins, les plans de formation, et les évolutions des compétences.

- Peut être particulièrement utile lors des réorganisations ou transitions technologiques.

La commission égalité professionnelle

- Obligatoire dans les entreprises de 300 salariés et plus.

- Elle est chargée de préparer les délibérations du CSE prévues dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi. Son rôle est d’analyser les distorsions entre salariés pour la formation, la promotion, le salaire, etc.

- Peut travailler en lien avec les indicateurs de l’index égalité professionnelle.

La commission économique

- Obligatoire dans les entreprises de 1 000 salariés et plus.

- Cette commission est chargée d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSE, pour permettre aux autres membres du CSE de mieux comprendre la stratégie économique de l’entreprise, ses comptes, ses projets d’investissement, etc.

- Elle est composée de 5 membres élus au maximum et peut faire appel à des experts pour accompagner ses travaux.

La commission d’information et d’aide au logement

- Obligatoire dans les entreprises de 300 salariés et plus.

- Elle informe les salariés sur les aides au logement, facilite leur accès à un logement décent, et les oriente vers les bons interlocuteurs, ceci en liaison avec Action Logement auquel l’employeur verse le “1% logement” (en réalité 0,45 % de la masse salariale)

La commission des activités sociales et culturelles

- Facultative, elle est souvent constituée pour gérer l’organisation des prestations proposées par le CSE (voyages, billetterie, événements…).

- Permet une gestion plus efficace du budget ASC (activités sociales et culturelles).

La commission environnement

- Facultative, cette commission peut mener des travaux sur lesquels viendront s’appuyer les élus du CSE lors des consultations annuelles, mener des actions de sensibilisation à l’environnement ou aux problématiques d’éco-responsabilité, ou encore accompagner le CSE dans la transition écologique de ses activités sociales et culturelles

- A un rôle de conseiller

Les intervenants extérieurs : un rôle consultatif au sein du comité

Certains experts ou consultants peuvent être présents aux réunions du CSE en tant qu’intervenants extérieurs, notamment lorsqu’il est question de santé, de sécurité ou de conditions de travail.

Les intervenants extérieurs jouent un rôle essentiel dans le bon fonctionnement du comité. Ils apportent leur expertise, leur soutien et leurs connaissances dans des domaines où les élus ne sont pas nécessairement spécialisés. Le Code du travail prévoit expressément la possibilité pour le CSE de faire appel à ces experts pour l’accompagner dans diverses missions, en particulier lorsqu’il s’agit de sujets techniques, juridiques, ou économiques.

Leur participation peut être ponctuelle ou obligatoire selon les sujets abordés.

Il peut s’agir de professionnels dans divers domaines, tels que :

- Les experts-comptables : pour les analyses financières, les audits des comptes du CSE, ou des conseils sur la gestion budgétaire.

- Les avocats spécialisés en droit du travail : pour des conseils juridiques concernant le droit du travail, les relations avec la direction, la négociation d’accords collectifs, ou les procédures judiciaires.

- Les ergonomes, hygiénistes du travail, médecins du travail : pour des conseils relatifs à la santé, sécurité et conditions de travail (surtout dans le cadre de la CSSCT).

- Les conseillers en formation professionnelle : pour aider à définir les besoins de formation des salariés et à organiser les actions de formation.

- Les experts en relations sociales : pour aider à l’élaboration de stratégies sociales et à l’analyse des rapports sociaux dans l’entreprise.

Leur rôle est avant tout consultatif : ils apportent leur expertise, mais ne prennent pas part aux décisions.

Quand faire appel à un intervenant extérieur ?

Les élus peuvent décider de faire appel à un intervenant extérieur dans différents cas, notamment :

- Pour les consultations obligatoires : Par exemple, lorsque le CSE est consulté sur la situation économique et financière de l’entreprise ou sur des projets de réorganisation, il peut être pertinent de faire appel à un expert-comptable ou à un expert économique pour obtenir une analyse approfondie.

- Pour des missions spécifiques : Lorsque le CSE traite de sujets techniques ou juridiques complexes (par exemple, des questions sur la sécurité des installations, des aménagements de postes de travail, ou des litiges concernant les conditions de travail), un expert extérieur est souvent nécessaire pour fournir une expertise pointue.

En cas d’expertise judiciaire : Lorsque l’entreprise est confrontée à un conflit important ou à un accident grave, l’expert extérieur peut être mandaté pour mener des enquêtes et fournir des analyses.

Les conditions d’intervention des experts extérieurs

L’intervention des intervenants extérieurs est soumise à certaines conditions :

- Décision : Le CSE doit décider à la majorité de faire appel à un expert extérieur. Cette décision est souvent prise lors d’une réunion.

- Budget : Le financement des experts est pris sur le budget du CSE, et le montant de l’intervention doit respecter les plafonds budgétaires fixés par la loi (en fonction du nombre de salariés et des ressources disponibles).

- Information préalable à l’employeur : L’employeur doit être informé en amont du choix de l’expert extérieur, mais il ne peut pas s’opposer à cette décision, sauf en cas de doute sérieux sur l’utilité de l’intervention.

- Nécessité d’un accord de l’employeur : Lorsque l’intervention de l’expert est relative à des questions touchant à la santé, la sécurité ou l’économie de l’entreprise, l’accord de l’employeur est nécessaire, mais ce dernier ne peut pas refuser sans justification valable.

Les droits des intervenants extérieurs

Les intervenants extérieurs bénéficient de certains droits lorsqu’ils sont engagés :

- Accès aux informations pertinentes : Ils ont le droit d’accéder à l’ensemble des documents nécessaires à leur mission (comptes, rapports, documents relatifs à la sécurité, etc.).

- Droit de communication avec les salariés : Ils peuvent rencontrer les salariés concernés pour mener leurs missions, et même organiser des sessions d’information ou de formation sur des thèmes spécifiques.

- Rapport de mission : À la fin de leur intervention, les experts doivent rendre un rapport détaillé au CSE, qui pourra ensuite le communiquer aux salariés et à l’employeur si nécessaire.

Le fonctionnement financier du CSE

Le budget du Comité Social et Economique

Les CSE d’entreprises dont l’effectif est de moins de 50 personnes ne disposent pas de la personnalité civile. Pour ces derniers, c’est alors l’employeur (parfois aidé par un OPCO) qui finance les frais liés aux missions des membres (formations, frais annexes, frais de communication, déplacements, etc.)

Mais pour les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE dispose d’un budget dédié car il est une personne morale. Ce budget est d’ailleurs l’un des piliers de son fonctionnement. Il permet au comité de financer ses diverses activités, notamment en matière de fonctionnement et d’activités sociales et culturelles. La gestion de ce budget doit être rigoureuse, transparente, et en conformité avec les règles définies par le Code du travail.

Le budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement (également appelé budget AEP pour Attributions Économiques et Professionnelles) est alloué pour assurer le bon fonctionnement du comité et des missions qu’il doit accomplir. Il comprend des dépenses telles que :

- Les frais de fonctionnement : formations et frais de déplacement des membres élus (par exemple, une formation SSCT est obligatoire pour les élus du CSE), frais administratifs, location de locaux, matériels de bureau, frais de communication interne (par exemple site Internet dédié), etc.

- Les honoraires des experts : si le CSE décide de faire appel à des experts externes (avocat, expert-comptable, spécialiste en sécurité, etc.).

Le budget de fonctionnement est constitué d’une dotation obligatoire annuelle versée par l’employeur, dont le montant varie selon la taille de l’entreprise. Selon l’article L2315-61 du Code du travail, le calcul de la subvention du budget de fonctionnement du CSE se fait en pourcentage de la masse salariale. Les pourcentages diffèrent selon la taille de l’entreprise :

- 0,2 % de la masse salariale brute dans les sociétés de 50 à 2 000 salariés.

- 0,22 % de la masse salariale brute dans les sociétés de plus de 2 000 salariés.

Le budget des activités sociales et culturelles (ASC)

En plus du budget de fonctionnement, le CSE dispose d’un budget dédié aux activités sociales et culturelles (ASC). Ce budget est destiné à organiser des activités visant à améliorer la qualité de vie au travail des salariés, telles que des événements, des sorties, des chèques vacances, ou encore des subventions pour des œuvres sociales. Ce budget est également défini par la loi, et le montant doit être calculé sur la base de la masse salariale annuelle.

Les entreprises de moins de 50 salariés n’ayant pas le statut de personne morale, elles n’ont aucune contrainte budgétaire en matière d’ASC. L’employeur peut toutefois avoir recours à des solutions d’offres sociales et culturelles du «CSE» pour les salariés.

Cependant, dès que l’entreprise atteint 50 salariés et plus, le CSE, disposant du statut de personne morale, peut définir un programme plus large d’activités. Le budget est géré séparément du budget de fonctionnement et doit répondre aux attentes des salariés dans un cadre précis et bien défini.

L’employeur peut abonder au budget ASC, puisqu’il est fixé par accord d’entreprise. Il n’y a pas d’obligation légale de le verser. Toutefois, en l’absence d’accord, la participation de l’employeur aux ASC ne peut pas être inférieure à celle de l’année précédente.

La gestion du budget du comité

La gestion du budget du CSE doit être rigoureuse. Les élus doivent voter son budget chaque année et établir un compte rendu détaillé des dépenses. Cette transparence est primordiale pour éviter tout conflit avec l’employeur et assurer que les fonds sont utilisés dans l’intérêt des salariés.

Les élus du CSE, notamment le trésorier, sont responsables de la gestion et du suivi de ce budget. Un rapport sur l’utilisation des budgets de fonctionnement et des ASC doit être présenté à l’employeur en fin d’année, et il peut être soumis à un contrôle interne ou externe pour garantir sa bonne gestion.

L’organisation des réunions du CSE

Les réunions sont organisées selon des règles précises. Elles doivent se tenir régulièrement :

- au moins une fois par mois dans les entreprises de 300 salariés et plus

- au moins une fois tous les deux mois pour les entreprises de moins de 300 salariés

Leur fréquence peut être ajustée en fonction de la taille de l’entreprise et des besoins spécifiques du personnel.

La convocation des réunions

Les réunions sont convoquées par le président du CSE, qui est généralement l’employeur ou un représentant de celui-ci. La convocation doit être envoyée au moins 3 jours avant la réunion et doit préciser l’ordre du jour (non obligatoire pour les entreprises de moins de 50 salariés).

Les membres du CSE doivent faire parvenir leurs questions à l’employeur au moins 2 jours ouvrables avant la réunion. S’il est établi, l’ordre du jour des réunions du CSE est établi conjointement par l’employeur et le secrétaire du CSE.

La tenue des réunions

Les réunions du CSE peuvent avoir lieu soit en présentiel, soit en visioconférence (seulement en cas d’accord, sinon cette option est limitée à 3 fois par an), surtout dans le cadre de l’évolution des pratiques professionnelles post-COVID. Pendant ces réunions, l’employeur est invité à exposer certains éléments comme les résultats financiers de l’entreprise, les projets de réorganisation ou de développement, et les questions de sécurité au travail.

Les élus du CSE ont le droit de poser des questions, de soulever des préoccupations, et de donner leur avis sur les projets de l’entreprise. Si des décisions importantes sont prises, elles doivent faire l’objet d’un procès-verbal, rédigé par le secrétaire du CSE. Ce procès-verbal résume les échanges, les décisions prises, et les mesures qui en découlent. Le procès-verbal doit être validé lors de la réunion suivante.

Pour les entreprises de 50 salariés et plus, un formalisme de décision du CSE est requis : Les résolutions du CSE sont prises à la majorité des membres présents. Le vote peut se faire soit à main levée soit à bulletin secret si le règlement intérieur ou une délibération du CSE le prévoit.

Le vote à bulletin secret est obligatoire dans les cas suivants :

- Licenciement d’un salarié protégé

- Licenciement du médecin du travail

Le rôle des experts

Lorsqu’un expert extérieur est sollicité pour accompagner le CSE dans certaines missions spécifiques (comptabilité, analyse des risques professionnels, etc.), celui-ci peut être présent lors des réunions du CSE. L’expert a pour rôle de présenter ses conclusions et d’accompagner les élus dans leurs prises de décision. Leur intervention peut être décisive, en particulier lorsqu’il s’agit d’analyser des données financières ou de conseiller sur des questions complexes comme les réorganisations.

La présence des membres

Les membres titulaires sont tenus de participer aux réunions, mais des suppléants peuvent les remplacer en cas d’absence.

Les droits des membres élus du CSE

Les membres du CSE bénéficient de droits spécifiques qui leur permettent d’exercer leurs missions en toute sérénité et d’agir efficacement pour le bien-être des salariés de l’entreprise. Ces droits sont essentiellement en rapport avec leur temps de travail, leurs responsabilités et leur protection.

Le temps de délégation

Les membres du CSE bénéficient d’un temps de délégation pour exercer leurs fonctions, c’est-à-dire qu’ils sont autorisés à s’absenter de leur poste pour participer aux réunions du CSE, aux formations, et aux autres activités liées à leur mandat. Le temps de délégation est payé par l’employeur, et il est comptabilisé séparément des heures de travail normales. La durée de ce temps varie selon la taille de l’entreprise, le rôle de chaque membre au sein du CSE et le protocole d’accord préélectoral.

En effet, le nombre d’heures de délégation attribuées individuellement peut être défini par le protocole d’accord préélectoral, à condition que le total des heures allouées pour chaque collège soit au minimum égal à celui prévu par la loi en fonction de l’effectif de l’entreprise.

En l’absence de dispositions spécifiques dans l’accord préélectoral, le Code du travail (article R. 2314-1) fixe un nombre d’heures de délégation mensuelles à accorder aux élus du CSE. Ces crédits d’heures varient en fonction de la taille de l’entreprise.

Voici quelques exemples de seuils courants :

- Moins de 50 salariés : 10 heures par mois pour chaque élu titulaire

- De 100 à 199 salariés : 21 heures mensuelles

- De 500 à 1499 salariés : 24 heures

- De 5000 à 6749 salariés : 29 heures

Les élus ont la possibilité de regrouper et redistribuer ces heures entre eux, en fonction des missions à accomplir. Cette mutualisation doit être décidée collectivement.

La rémunération des membres

La rémunération des membres du CSE est maintenue pendant leurs heures de délégation, ce qui leur permet de remplir leurs missions sans perte de salaire. En outre, certains CSE peuvent prévoir des rémunérations supplémentaires pour les membres occupant des fonctions spécifiques, comme le secrétaire ou le trésorier, en raison de la charge de travail supplémentaire qu’ils endossent.

Le droit à la formation

Les membres du CSE bénéficient également de formations obligatoirement financées par l’entreprise, à savoir la formation en santé, sécurité et conditions de travail ou le budget du CSE, à savoir la formation économique. Ces formations obligatoires sont essentielles pour la réalisation de leurs missions et sont inscrites dans le Code du Travail. Selon les besoins des membres du CSE, d’autres formations (non obligatoires) peuvent être suivies et financées, à leur demande.

Découvrez notre guide complet dédié aux formations des élus CSE

La protection des membres du comité

Les membres élus du Comité Social et Économique bénéficient d’un statut de salarié protégé, afin de leur permettre d’exercer librement leur mandat sans craindre de représailles de la part de l’employeur. Cette protection concerne non seulement les titulaires, mais aussi les suppléants, les représentants syndicaux au CSE et les représentants de proximité (le cas échéant).

Une protection contre le licenciement et les sanctions

Concrètement, aucun licenciement d’un membre du CSE ne peut intervenir sans une certaine procédure et notamment, sans l’autorisation préalable de l’inspection du travail. Cette autorisation s’impose également en cas de rupture anticipée d’un CDD ou de fin de période d’essai. L’objectif est de s’assurer que le licenciement ne repose pas sur des motifs liés à l’exercice du mandat représentatif.

Avant le recours à l’inspection du travail, les CSE de 50 salariés est plus ont ce formalisme : l’employeur doit obligatoirement consulter le CSE si le projet de licenciement concerne un des représentants du personnel suivant :

- titulaire ou suppléant élu à la délégation du CSE

- Représentant syndical au CSE

- Représentant de proximité

Avant toute décision, le CSE procède à l’audition du salarié protégé concerné.

La convocation du salarié à cette audition est obligatoire sinon l’avis rendu par le CSE n’est pas valable.

Après audition du salarié, le CSE délibère et rend son avis par un vote à bulletin secret. L’employeur ne participe pas au vote du CSE mais le salarié concerné peut voter s’il est membre du CSE.

Ce n’est qu’après le vote du CSE que l’employeur peut demander l’autorisation de l’inspecteur du travail, par courrier AR ou sur le portail de saisine des démarches relevant du ministère du travail.

Cette protection de l’élu CSE s’étend durant toute la durée du mandat et au-delà, pendant une période dite de protection post-mandat de 6 mois (ou jusqu’à 6 mois après un renouvellement de mandat si le salarié ne se représente pas ou n’est pas réélu).

En cas de manquement ou de faute

Seules des failles sérieuses et avérées dans le comportement du salarié protégé (faute grave ou lourde) peuvent justifier une procédure de licenciement. Même dans ce cas, l’employeur doit présenter une demande motivée à l’inspection du travail, qui mène alors une enquête contradictoire avant de se prononcer.

Autres garanties liées au mandat

Outre la protection contre le licenciement, les membres du CSE bénéficient également :

- d’une protection contre les discriminations liées à l’exercice de leur mandat

- du droit à une évolution professionnelle équivalente à celle des autres salariés, notamment en matière de formation et d’avancement

- d’une interdiction de sanction disciplinaire liée à leurs fonctions représentatives.

Enfin, le refus de l’employeur de respecter ces garanties peut entraîner des sanctions civiles, administratives voire pénales, en particulier en cas de discrimination syndicale ou de licenciement abusif d’un salarié protégé.

—

Nous espérons que ce guide vous aura apporté les informations que vous recherchiez sur le fonctionnement des Comités Sociaux et Économiques ! N’hésitez pas à nous laisser vos commentaires, questions ou suggestions en commentaires.